Ho scelto il racconto di Ursula K. Le Guin “Buffalo Gals, Won’t You Come Out Tonight” perché ho amato (e amato e amato) come sia riuscita a integrare l’universo mitologico dei Nativi americani in un racconto assolutamente contemporaneo.

Piacerebbe anche a me fare una roba del genere? Certo che sì, ma non inquietatevi: non ho velleità da romanziera nella mia carriera (ma di saggista forse sì?!).

Qui sotto ci sono le mie riflessioni… troppo lunghe, ma non sono riuscita a stringere! XD

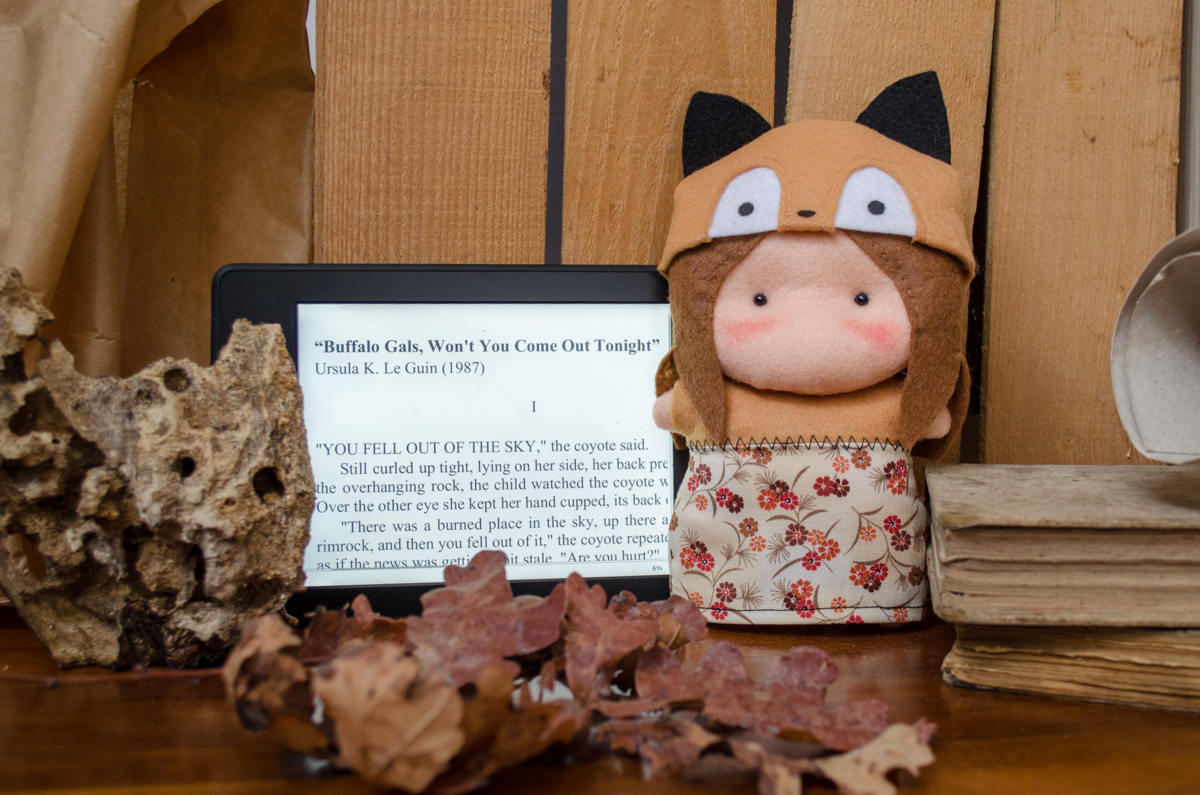

Perché la volpe nella foto? La volpe è il corrispettivo europeo del coyote e, se è studiato Storia delle religioni, si pensa subito al Trickster.

Trickster significa letteralmente “imbroglione” ed è una categoria con cui vengono definite certe divinità quando si analizzano i miti (in ambito greco il trickster per eccellenza è Hermes, in quello norreno è Loki): si tratta di personaggi risalenti al tempo mitico -quello della fondazione del mondo- che hanno però una natura quanto meno ambigua, non sono gli dei tutti d’un pezzo dell’epica a cui siamo abituati, per intenderci.

Manco a dirlo, la figura del trickster, elaborata a partire -pensa un po’- dalla cosmogonia dei Nativi d’America è stata studiata particolarmente da due storici delle religioni italiani. Il primo di essi, Pettazzoni, descrisse il coyote come residuo culturale di una precedente mitologia di cacciatori: mutate la struttura e la modalità di sussistenza, il coyote da Signore degli animali sarebbe decaduto per diventare l’antagonista dei racconti mitici (è avvenuto anche in Europa con il serpente, nel periodo preindoeuropeo, e con l’orso in quello precristiano, questo lo dico io e non Pettazzoni).

Secondo un altro studioso, Brelich, il coyote è fin da subito un’importante figura sovrannaturale che vive e opera accanto all’essere creatore e che, fondamentalmente, ne combina di ogni: mentre il Creatore è il responsabile degli aspetti positivi della realtà che ci circonda, il coyote lo è di quelli negativi (in alcuni di questi racconti è il coyote a generare e introdurre la Morte nel mondo, per dire).

Un paio di critiche al metodo di Brelich (giunte da un altro studioso italiano, Sabbatucci), riguardano la terminologia di trickster: nei racconti si parla di Coyote e non del coyote: il personaggio è davvero assimilabile all’animale? Nel racconto Ursula Le Guin sembra dare per scontato di sì: Coyote è descritta come umana o come animale a seconda di quel che sta facendo, in un ruolo continuamente intercambiabile. E, da figlia di antropologo che studiò i Nativi io mi fiderei (anche se qui si parla di fiction, quindi alla fine siamo autorizzati a pensare quel che vogliamo). A una seconda critica sulla classificazione del trickster -e sul fatto che di tutte le divinità del tempo mitico, il coyote sia l’unica ad essere paradossale- rispose Lévi Strauss sostenendo che il coyote è ambiguo per il suo stile di vita (si ciba di carne, ma non caccia) e l’incertezza della sua natura lo rende un trickster perfetto.

Cose a partire da Brelich. 1. Egli descrive il coyote come particolarmente astuto, ma a volte molto stupido (e nel racconto Coyote muore in effetti intossicata), inganna ma è spesso ingannato; vive avventure crudeli, oscene, sciocche che non si confanno a una divinità (v. lo stile di vita promiscuo e sporco). Le sue avventure sono di solito divertenti (ricordate la faccenda degli occhi rubati da Gazza?). 2. Nel suo rapporto con l’essere creatore: il trickster imita il creatore dando vita a oggetti inferiori (stavamo tutt* aspettando che citassi le cacche parlanti, vero?).

La mia personalissima sensazione è che l’ambiguità del coyote per i Nativi sia quella del serpente (rispetto a dove vive, terra o acqua) e dell’orso (per la sua postura semiumana) per gli antichi europei, lascio qui elementi per approfondire:

Il serpente, l’animale d’inizio anno.

L’orso, il vero re della foresta.

La bambina, l’occhio, la Madre e gli altri. Coyote che trova la bambina nel deserto, la porta nella sua comunità -dove le viene dato l’occhio in resina di pino (dal presunto medicine man del villaggio) che le permetterà di vedere entrambi i mondi- mi è sembrato un rito di passaggio. Un passaggio dal mondo dell’infanzia a quello adulto che è anche metafora del passaggio dal mondo delle Prime persone a quello delle Persone nuove.

I rituali d’iniziazione caratterizzano il passaggio all’età adulta, sono un momento significativo nel processo di definizione culturale della persona e del corpo, e in quello di creazione delle identità sociali (uomo/donna; giovane/adulto).

I riti d’iniziazione trasformano l’iniziato a partire dal suo corpo, molto spesso in modo definitivo -come nel caso della circoncisione, del tatuaggio e della scarificazione; modellano le emozioni e i pensieri oltre che il corpo; plasmano la nuova identità della persona.

Durante il suo soggiorno presso le Prime persone la bambina acquisisce anche un nuovo nome: non è Myra, ma Gal (reso in italiano con Ragazza).

Il corpo non è un semplice dato naturale, ma subisce un processo di trasformazione culturale: così come la persona, è un prodotto che può essere costruito e utilizzato per significare cose diverse in società diverse.

Il corpo umano è una fonte insostituibile di simboli per la società: si diventa membri apprendendo certi ruoli e costruendosi un certo corpo. Gal impara a vivere sul confine di due mondi, vedendo le cose una volta per come appaiono alle Prime persone (native) e un’altra alle Persone nuove (occidentali). L’occhio di resina è il simbolo di una convivenza possibile, in cui la comprensione è reciproca e a cui Myra era destinata?

La parentela, così come la intendiamo noi, dal latino pario, cioè partorire, non è in realtà definita biologicamente, ma è data dalle scelte compiute dalla nostra cultura. Analogamente, la discendenza è criterio culturale che definisce le categorie sociali attraverso i rapporti di filiazione, che cambiano al mutare di cosa s’intende per “figliә”. Non mi stupisce che entrambe le protagoniste della vicenda siano di sesso femminile (“altre” per eccellenza) né che nessuno dei personaggi comparsi sia… umano, o almeno del tutto.

Perché è proprio incarnando l’Altro che Le Guin riesce -come in realtà fa forse un po’ tutto il suo genere- a farci ragionare su noi stessi, suoi nostri limiti e punti di forza, su quanto di noi è appreso e quanto innato. E, di queste cose, quante ci vanno bene così e quante vorremmo cambiare (forse neanche potendo). Da madre, ovviamente, ho adorato che la Madre del racconto fosse così… atipica, come Coyote. E ho adorato che Gal l’amasse incondizionatamente, nonostante la sua stramberia, solo per aver fatto quel che un cucciolo richiede: che ci si prenda cura di lui.

Ah, a proposito di outsiders (che è l’appunto che ho preso alla voce bambina, donna, madre, altri): ho trovato sul web che le Buffalo Gals del titolo -una canzone tradizionale statunitense, che viene canticchiata nel primo capitolo da Coyote- sarebbero le prostitute di città.

Perché Ursula Le Guin? “Be’, noi siamo già straniere. Le donne, in quanto donne, sono largamente escluse, aliene, dalle norme maschili autoproclamate di questa società, dove l’essere umano è chiamato “l’uomo”, l’unica divinità rispettabile è maschile e l’unica direzione è verso l’alto. Quindi, ecco, questo è il loro paese, esploriamo ora il nostro.

(Immaginate la mia sorpresa -ma anche gioia e gaudio- nel leggere queste parole mesi dopo aver scritto circa la stessa cosa riguardo il mondo dei funghi e del sottosuolo!)

[…]

Il maschio Alfa ha paura dei nostri parametri, che non sono tutti razionali, affermativi, competitivi, ecc. E quindi ci ha insegnato a disprezzarli e rifiutarli. Nella nostra società, le donne hanno vissuto -e sono state disprezzate per averlo fatto- tutto quell’aspetto esistenziale che comprende (e se ne fa carico) la disperazione, la debolezza e la malattia, l’irrazionale e l’irreparabile, tutto ciò che è oscuro, passivo, incontrollato, animale, sporco: la valle delle ombre, gli abissi profondi, profondissimi, della vita. Tutto quello che il Guerriero nega e rifiuta viene lasciato a noi e agli uomini che lo condividono con noi e che quindi -così come noi- non possono giocare a fare il dottore ma solo l’infermiere, non possono fare i guerrieri ma solo i civili, non possono fare i capi ma solo gli indiani. Be’, eccolo il nostro paese. Il lato oscuro del nostro paese. Se c’è anche un lato luminoso -montagne alte, praterie lussureggianti- ne abbiamo sentito parlare solo nei racconti dei pionieri, noi non ci siamo ancora mai andate. E non ci andremo mai imitando il maschio Alfa. Ci arriveremo solo a modo nostro, vivendo qui, vivendo nella notte del nostro paese.

Quindi quello che vi auguro è di vivere non come prigioniere, vergognandovi di essere donne, prigioniere volontarie di un sistema sociale psicopatico, ma come native.

(Questo testo era in origine il discorso di fine anno accademico del Mills College tenuto da Ursula Le Guin a studenti e studentesse nel 1983.)

[…]

Vi auguro di vivere senza bisogno di dominare, e senza bisogno di essere dominate. Spero non siate mai vittime, ma spero pure che non esercitiate il potere su altre persone. E quando fallirete, e vi sentirete sconfitte, nella sofferenza e nell’oscurità, allora spero vi ricordiate che l’oscurità è il vostro paese, dove vivete, dove non ci sono guerre da combattere né guerre da vincere, ma dove esiste il futuro. Le nostre radici affondano nell’oscurità, è la terra il nostro paese. Perché cerchiamo la benedizione dall’alto, invece di guardarci intorno o guardare in basso? La speranza che abbiamo risiede lì. Non nel cielo dove orbitano gli armamenti e i satelliti spia, ma nella terra che abbiamo guardato dall’alto in basso. Non in alto, ma in basso. Non nella luce che ci acceca, ma nell’oscurità che ci dà nutrimento, dove gli esseri umani coltivano anime umane.”

Tratto da “Un discorso accademico scritto con la sinistra”.

Ecco come partecipare ai prossimi Babacio Bookclub!

Telegram

Whatsapp

Febbraio: “Sirene e altri mostri. Donne della mitologia che hanno sfidato il potere maschile” di Jess Zimmerman.

Marzo: “Il racconto dell’ancella” di Margaret Atwood.

Per approfondire.

Il racconto “Buffalo Gals, Won’t You Come Out Tonight” è edito nella raccolta di romanzi brevi “Ritrovato e perduto” di -ovviamente- Ursula Le Guin.

Il saggio “Un discorso accademico scritto con la sinistra” è contenuto nella raccolta “I sogni si spiegano da soli”, U. Le Guin.

Per una biografia dell’autrice, scritta o in podcast, Reading Wildlife ep.12.

1 Pingback